Voices

オープンサイト

~モノづくり事業者の魅力を伝えるためのワークショップとワークブックをデザイン~

~モノづくり事業者の魅力を伝えるためのワークショップとワークブックをデザイン~

「オープンサイト」として、自然と風土の中で長い時間をかけて育まれた多様なモノづくり現場をオープンし、事業者と参加者の交流と創造的な地域の未来につなげる活動をしている(一社)Design Week Kyoto実行委員会。人との交流を促進し、信頼関係を醸成するためには、事業者に「語り手」として、モノづくりへの想いや地域との繋がり・地域特有の知恵を語り、多様な参加者と対話していただくことの重要性を感じていた。

「DESIGN WEEK TANGO 2021」を共催し、オープンサイトの企画運営、自社の魅力や強み、想いが自分の言葉で語れるようになる「自社を魅せる・伝えるワークショップ」を展開。自社の歴史、ご自身の経験や地域とのつながりを振り返り、参加者と交流する際の伝え方や効果的な交流のあり方を考える機会を創出。それらの内容に基づいた「ワークブック」のデザイン。

自社の想いやストーリーの「語り手」として、自信をもって参加者へ伝えることができ、中には感動を与えるレベルまで成長した事業者が育まれている。その想いに共感した参加者と事業者間で新商品の開発が行われたり、新たにスタッフとして加わる事例が生まれたりするなど、新しい取り組みへ前向きに挑戦をされる事業者が数多く生まれ、(一社)Design Week Kyoto実行委員会が目指す創造的な地域の未来へ一歩つながった。

一般社団法人Design Week Kyoto実行委員会 代表理事

一般社団法人Design Week Kyoto実行委員会 事務局

「DESIGN WEEK KYOTO」とは何か?

「オープンファクトリー」と「オープンサイト」の違い

現在、日本各地の至るところで「オープンファクトリー」が開催されていますが、そのほとんどは工芸や町工場といったモノづくり事業者のみに焦点を当てられています。当初、私たちも同様の取り組みをしていましたが、再設定した「オープンサイト」という名称のもと、モノづくりの概念を広げ、牧場・農場・寺社仏閣・ホテル・ラボ等の多様な事業者の皆さんに参加していただいています。DESIGN WEEK KYOTOでは、京都の地域特性や状況を踏まえ、販売や販路開拓を主たる目的には設定せず、地域に根付く事業者の皆さんが自社の魅力や自身の想いを多くの人たちに伝え、“人と人の交流を促すことで生まれる何かを創り出すこと”を主としています。

※2021年時点では、海外で一般的な名称である「オープンハウス」を使用

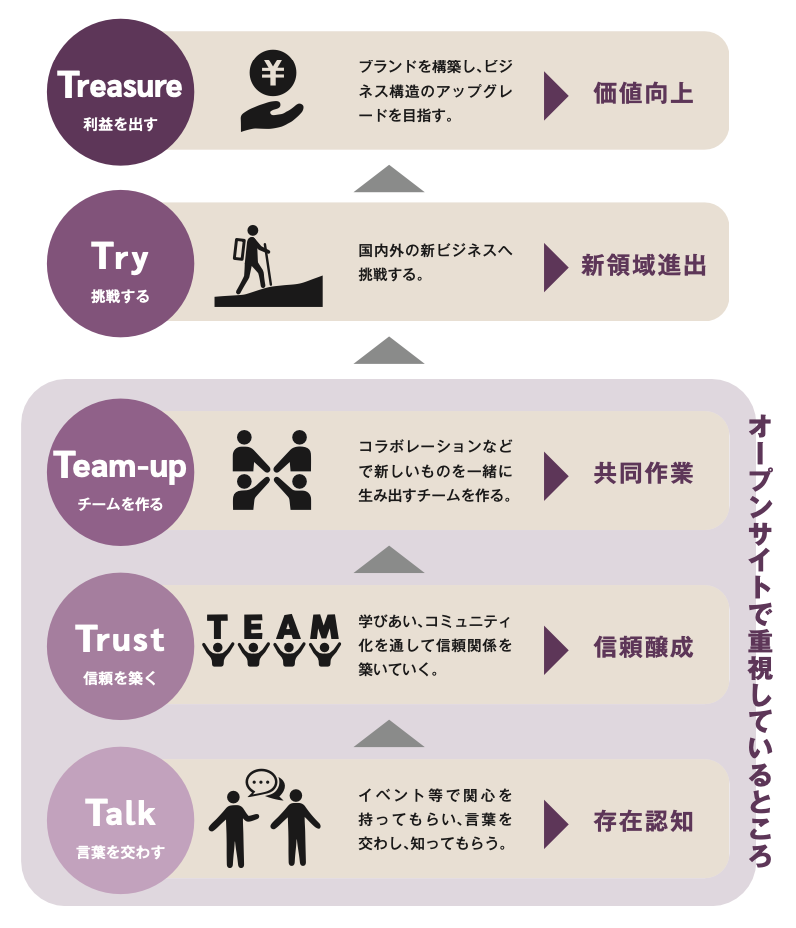

私たちが「オープンサイト」と名付けた理由としては、この取り組みで以下のような発展を期待していることが背景にあります。

①事業者の皆さんが仕事の現場(サイト)をオープンにして想いを語っていただく

②その想いに共感・感動した参加者との交流が生まれ、仲間ができる

③その結果、創造的な地域の未来につながる視野(サイト)が広がっていく

オープンサイトは地域の未来を切り拓くきっかけになると考えています。(北林功)

(一社)Design Week Kyoto実行委員会とCADENAで、

地域のモノづくり産業を盛り上げるプロジェクトを手掛ける話に花が咲く

そもそもオープンサイトは、“自律・循環・持続可能で心豊かな社会の実現のために、そのポテンシャルを持っている京都を中心とした取り組みを何か手掛けていきたい”といった個人的な想いから始まりました。そのような中でDESIGN WEEK KYOTOを複数回実施する中、私たちだけで考えることに限界を感じていたタイミングでCADENAさんと出会い、議論を重ねる中で地域のモノづくり産業を盛り上げるプロジェクトを一緒に取り組む話に発展していきました。当初何も手掛ける内容が決まっていないゼロの状態でしたが、地域文化商社、ラーニング・ツーリズムなど様々なアイデアを出し合い、第一弾としてメンバーが縁も深かった丹後エリアでオープンサイト「DESIGN WEEK TANGO 2021」を共同で開催することに至ったのです。(北林功)

事業者が肝心なモノづくりへの想いが整理されていない状態であった

(一社)Design Week Kyoto実行委員会としての初期の頃は、私たちの未熟さや運営ノウハウがなかったこともあり、事業者の皆さんは自社商品や技術、工程等の一方的な説明が中心で、商品販売ありきで取り組まれたため、残念ながら肝心の交流が生まれづらい状況にありました。事業者の皆さんの想いが語られず、各社固有のストーリーが参加者へうまく伝わらなかったのです。これは非常にもったいないことだったと思います。事業者の皆さんが熱い想いをストーリーで語ることで、参加者の琴線に触れることができます。そしてその想いに共感する仲間が生まれ、雇用にもつながり、更にはその地域を好きになってくれる人が増えるような素敵な未来につながると信じています。(北林功)

一般的な「工場見学」の多くは、「仕事の現場を見せるだけ」で終わっていることが多く見受けられ、こちらから質問をしない限り見て終わりになってしまうと感じました。きっとその方々の心の奥にも熱い想いがあると思うのですが、モノづくり工程を見せることがメインと感じているのか、その事業者やご案内いただいた方の想いが何も伝わらず、個人的には非常に物足りなさを感じてしまいました。多くの事業者の皆さんは、モノづくりの想いを語ること自体、その重要性がそもそも頭に無かったのだろうと思います。個別にじっくり話をしていくと、皆さん素晴らしい思いや熱意があるのに、とてももったいない状態になっていると思いました。(北林佳奈)

「自社を魅せる・伝えるワークショップ」の開催へ

事業者の皆さんに自社の想いやストーリーを効果的に伝えられる「語り手」になっていただくことが必要だと感じていましたので、当初オープンサイトのリハーサル時に、私や北林佳奈が事業者の皆さんに個別アドバイスをしていました。アドバイスは事業者の皆さんにかなり好評であったものの、リソースの限界を感じ、更に私たちがアドバイスしていることが果たして本当に正しいものかは分かっていない状況でした。私たちは「こうした方が良いですよ」というようなパターンを言ってしまいがちだったので、私たちがポイントやエッセンスだけはお伝えして、それを踏まえて事業者の皆さん自身で考えてもらった方が良いなと思いました。そこでワークショップの開催検討に至ったのです。

ワークショップのコンテンツは実際に受講いただく現場の従業員や職人の皆さんが取り掛かりやすい、かつ取り組みやすい内容にしなくてはならないため、一人ひとりの顔を想像しながら「この内容であれば、聞いてくれるかな」といった議論をよくしていたことを思い出します。(北林功)

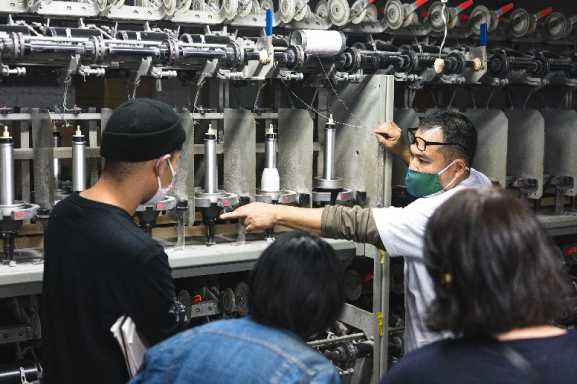

ワークショップの様子

語り手としてストーリーを磨き、交流が生まれ、新しい取り組みへとつながる

ワークショップに参加していただいた方から「何回参加しても学びがある内容でした。」「現場や若手にも受けさせたいです。」など非常に有難いコメントをいただきました。さらにオープンサイトを実践すればするほど、事業者の皆さんが語られるストーリーが格段にブラッシュアップされていると感じています。事業者の皆さんが自社の魅力やモノづくりの想いをアピールする力がついてきていることを肌で感じました。(北林佳奈)

事業者の皆さんが想いを語れるようになったことで、素敵な事例が生まれたのでいくつかご紹介します。いつでもオープンサイトで想いを語れる状態にするため、自社製品を常設するコワーキングスペース併設のショールームを建設された金属精密加工事業の方が現れたり、ある大手企業からの依頼で医療用装具事業の方と一緒に「オープンイノベーション」についての人材育成研修を実施する事例も生まれたりしました。その研修で、事業者の方が自社の魅力や想いを語った際に、私は涙が出るくらい感動し、依頼された企業の参加者からも大絶賛でした。当初はオープンサイトの参加事業者の方と協力して他社の人材育成研修をすることなど想像がつかないことでした。これらの事業者の皆さんはワークショップやオープンサイトを通じて、社長のみならず現場の方まで複数の語り手を育まれた結果であり、今では彼らの想いやストーリーに参加者が引き込まれ、拍手喝采の嵐が起きています。その他にも、自社の歴史を掘り下げる中で、今とは異なる事業をされていたという自社の源流に辿りついた織元さんや、大学で講師として登壇する機会に繋がったり、オープンサイトに参加された他地域の事業者の方と共同で新商品開発を行ったりした別の織元さんもいます。こちらの方はオンライン用にスライド資料を何度も何度もブラッシュアップされ、想いを伝える努力をされることで、来場者の心を動かされたのだと感じています。これらもワークショップを実施しなければ起こりえなかったことだと思います。(北林功)

オープンサイトの様子

事業者間で広がる成長の差を埋めることがこれからの課題

ワークショップへの参加やオープンサイトの取り組みに対して、やる気がある事業者の方はどんどん成長されていますが、一方で未だ「オープンサイト」に真剣になりきれていない事業者の方との差が広がっている状態を感じています。「なんでワークショップに参加する必要があるのか」「業務が忙しいから参加できない」「工場見学は昔からやっていて上手くやれているから、新しい取り組みは必要ない」といった声が挙がる中、どうすれば事業者の皆さんに「オープンサイト」への最初の第一歩を踏み出してもらえるかを考えなくてはならないところです。自社の想いやストーリーを語れるようになることは、展示会での説明や、営業活動、地域でのファンづくりなど、多くのことに影響が及び、波及的な効果を生み出せるので費用対効果でもかなり良いと思っています。若手とベテランが一緒に活動することで、組織内の交流を促すことにも活用できますからね。また、人に想いやストーリーを伝えるためには自社のことを深く知る必要があります。自社を深く知り、魅力や強みを知っていく中で自分自身の仕事の意味や意義を問い直し、働きがいややる気を持ってくれるような人が増えてくるかもしれません。(北林功)

自社の想いやストーリーを語れるようになる事は、採用でもかなりアドバンテージになりますね。自社のアピールの仕方が大きく変わっていくと思います。(北林佳奈)

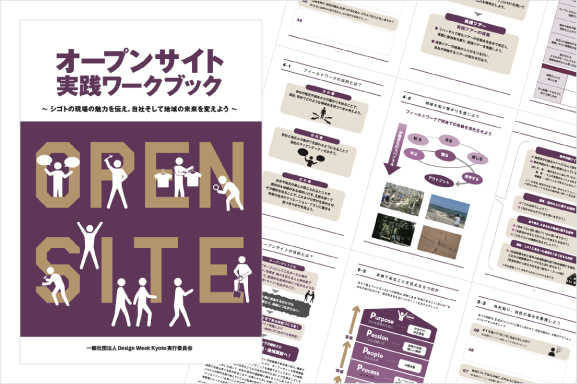

京都中の事業者にオープンサイトの意義・効用や方法論を伝えるため

「オープンサイト実践ワークブック」を作成

そもそもワークショップに参加していても、オープンサイトやワークショップの意義・効用を理解している方とそうでない方では効果が違います。この事は私たちから事業者の皆さんへの伝え方に工夫の必要があると感じ、今回CADENAさんに「オープンサイト実践ワークブック」を作成依頼しました。多くの事業者の皆さんに我々がこれまで積み上げてきたノウハウのエッセンス、そしてオープンサイトに対する思いを詰め込んだ冊子を配布し読んでいただくことで、事前にオープンサイトやワークショップの意義・効用を理解していただき、ワークショップへの参加につなげていただきたいと考えています。

京都だけでも数万社ある事業者の中で、私たちが直接アプローチできているのはほんの100社程度だけです。より多くの事業者の方にアプローチするためには私たちが「オープンサイト実践ワークブック」を京都全域、さらには他の地域にも配布する必要があります。事業者の皆さんにはその冊子を読むことでワークショップだけでも参加したいと思っていただければ幸いです。その方々がワークショップを通じて自社の想いやストーリーを語れる状態になることで、(一社)Design Week Kyoto実行委員会が主催するオープンサイトに参加せずとも、各地域で自主的にオープンサイトを実施することにつながったり、その想いが広がるような取り組みが生まれたりすることが期待できます。そして「京都の方々って語るのが上手だね、何であんなに上手く説明できるのか。」と他府県の方々にも思っていただきたい。同時に京都が先進的な地域であることをアピールしていきたいです。(北林功)

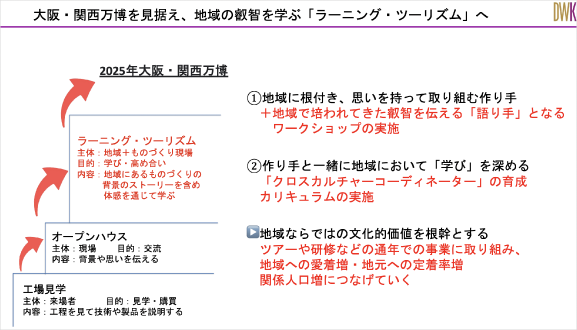

大阪・関西万博を見据え、ラーニング・ツーリズムの展開へ

現在オープンサイトは年1回のイベントとなっており、参加者との交流が生まれる機会としては少ないと感じています。そこで年間を通じ、各地域の事業者の方が自主的に集まって現場を開くことを当たり前の状態に移行していただくようにしていきたいと考えています。(一社)Design Week Kyoto実行委員会としては、オープンサイトを主催せずともオープンサイトの意義・効用を伝えていく存在であれば良いのです。その上で新しいイベントとして、世界中からモノづくりに興味がある人たちが集まるカンファレンスを毎年8月に開催できるよう計画していきたいと考えています。さらに、企業向けの人材育成も見据えた「ラーニング・ツーリズム」の展開も考えており、参加者のニーズや課題に合わせた「学び」を現場での経験を通じて提供できるツーリズムを企画運営していきます。そのために「クロスカルチャーコーディネーター」という参加者と地域を繋ぐ中間人材の育成を行っています。仲間も増やしつつ、今後は「ラーニング・ツーリズム」の実現に力を入れていけたらと思っています。(北林佳奈)

2025年には世界中が日本に注目するであろう「大阪・関西万博」が開催されます。これに向けて地域を活性化させることで、事業者の皆さんの本来持つ魅力が可視化されていくきっかけとなることも目指していきたいです。そのために地域特有の文化的価値を根幹とした「ラーニング・ツーリズム」を展開してきたいと考えています。「ラーニング・ツーリズム」の実現に必要なことは、まずは地域の事業者の皆さんが現場で想いやストーリーを語って参加者と交流し、その上で「クロスカルチャーコーディネーター」が地域と参加者を繋ぎます。事業者の皆さんとの対話・交流を通じて、彼らが地域に根差している知恵や学びをもっと引き出していきます。例えば、海外の大学から参加された方は、単にモノづくりの工程を知りたいのではなく、なぜこの地域でこの技術が育まれているか、地域に詰まっている人類にとっての叡智を現代に応用できないか、など地域とのつながりや意義について学術的な観点から知りたがっています。その時に「クロスカルチャーコーディネーター」が彼らの問いに答えられるようなディスカッション・パートナーになることも大事なことだと感じます。

「ラーニング・ツーリズム」をすることで、その地域への愛着が増し、地元への定着率が高まり、関係人口の増加につながっていくと思っています。今回の取り組みでは、「ラーニング・ツーリズム」の一番の基本となる事業者の皆さんの語り手を育むところをCADENAさんと引き続きやっていきたいと思っています。日本各地でワークショップを開催するなど色んな可能性を一緒に探っていきたいですね。

(北林功)

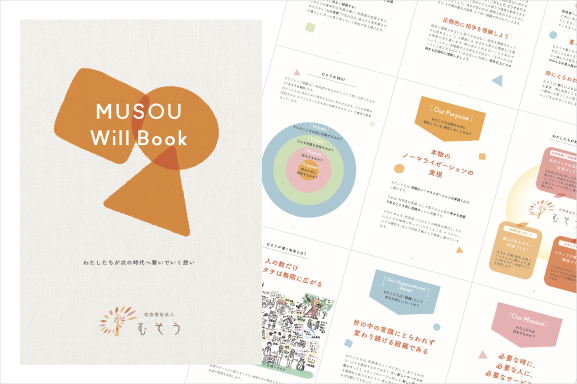

経営と現場をつなぐパーパスをデザイン

経営と現場をつなぐパーパスをデザイン

一人ひとりに寄り添った支援の形を広げ、本物のノーマライゼーションの実現を目指している社会福祉法人むそう。この実現にはスタッフの主体的な関わりは欠かせない。理念を軸に自らが判断し行動し続けられる組織をつくりたいと考えた。

トップや幹部とのヒストリカルレビュー、スタッフへの組織に対する現状の問題認識を確認するインタビューを実施。それらの結果を踏まえ、幹部及びむそうらしさを体現しているスタッフと共にプロジェクトを形成し、Will Bookのデザインを支援した。

共通の理念に基づく組織運営の実現へ向けて、採用や育成にとどまらず、日々の仕事におけるスタッフとのあらゆるコミュニケーションの接点において、Will Bookの活用が進んでいる。

“むそう”が目指す姿へ向けた組織のストーリーづくりが再スタートした。

社会福祉法人むそう 理事長

社会福祉法人むそう 理事

創業以来、順調に事業拡大していく中で、“むそうらしさ”が失われつつあった

以前は、創業者である戸枝のそばで働くことで、”むそう”の理念を自然と肌で感じることができていたが、法人の急成長に伴い、理念浸透の希薄化が進んでいく感じがありました。マネージャー層に「むそうの理念とは何か」と尋ねると、ホームページやパンフレットに書いてある言葉は出てくるのですが、エピソードで語ることができませんでした。つまり、理念が言葉として伝わっていても、自分なりに解釈できるほど浸透していなかったのです。

理念に対する組織の認識が曖昧なままだと、“むそう”の理念はいつか失われてしまいます。そのため、“むそうらしさ”を無くさないためにも、誰もが分かるように言語化する必要があると実感しました。 (五味)

“むそう”は2011年に愛知から東京へ進出し、東京では医療的なケアを必要とする子どもたちの支援事業を展開しています。”むそう”が親御さんからお子さんをお預かりすることで、不眠不休で子どものケアをされている親御さんに休息の時間を作っていただくことができます。当時の私は、目の前にいる親御さん達に一人でも多く休んでいただきたい想いから、事業展開へとエネルギーを注いでおりました。結果、理念の共有が後手に回ってしまったため、全体として考え方に差が生じていたように思います。

現在は創業当時と異なり、同業者も増えています。近頃は理念を掲げながら事業展開をされている事業所が増え、業界としても良い傾向であると思いますが、その地盤を築いたのは“むそう”であると誇りに思っています。これからサービスの質の面でも他の事業所の見本となるためにも、改めて理念の共有や確認が必要だと感じました。そのためのツールを探している中で、今回CADENAさんに相談いたしました。(戸枝)

プロジェクトメンバーが自身の想いを込めて、理念を言語化した「Will Book」を作成

理念について職員同士でこんなに時間をかけて語り合う経験は初めてでした。職員同士で理念に対するそれぞれの認識や自身のストーリーを語り合い、既にパンフレットやホームページに記載してある理念や戸枝が日頃から言っていることを掘り下げていきました。私たちにとって冊子へと落とし込んでいくこと自体に大きな意味があったと感じます。

これまでは自分たちの考えを述べることより、戸枝の答えを求める癖がついていました。そこで、今回のプロジェクトに戸枝は加わらないようにして、プロジェクトメンバーだけで答えを導かなければならない状況をつくりました。そのプロセスはかなり苦しかったと思います。しかし、苦しくとも自分たちで「Will Book」を作成していく過程が、プロジェクトメンバーたちに「自分たちで組織を作っていく」という自覚を持たせてくれました。

「Will Book」には、“むそうらしさ”を伝える職員たちのエピソードを掲載してもらいました。プロジェクトを通じて、一人一人がそれぞれのストーリーを持っていると確認をする事ができたことは本当に良かったです。(五味)

創業者の立場から見ると、「Will Book」に掲載した理念はまだ抜けているところがあります。プロジェクトを傍らで見ていて、わたしの想いがまだまだ伝わっていない部分が浮き彫りとなり、創業者として想いを言語化する必要性を実感することができました。私の考えでは、創業者による不変の想いが“理念”であり、“目標”は時勢によって変わっていくものだとすると、「Will Book」は今あるべき姿を言語化したもの、いわば今の時勢に求められる“目標”を整理したものだと考えています。

今回プロジェクトメンバーは、“むそう”の理念を議論できる選抜メンバーを揃えましたが、プロジェクトに参加していない他の職員にとっては、なぜこの理念がつくられたのか分からない人が多いので、可視化されたツール「Will Book」ができたことは、全体の共通認識を持つ上で非常に重要なことだと思います。

今回のプロジェクトでは、愛知の職員だけではなく、東京の医療者にも参加してもらったので、プロジェクトを通して両者の意見をうまくすり合わせることができたと感じています。(戸枝)

「Will Book」は職員の行動指針となり、採用や研修で活躍。会社と職員を繋ぐツールへ

採用のタイミングで、パートさんはじめ全員に「Will Book」を渡しているので、彼らは経営理念を理解し入社してくれるようになります。さらに職員が理念から外れた行動をした際には、理念に則した行動を意識し、今後改善してもらうように促すことができるようになりました。「Will Book」は聖書とか経典を読むように何回も読み直して、自分で振り返るみたいなものだと感じましたね。(戸枝)

新人へ「Will Book」を渡した際に、「非常にわかりやすいですね。」とよく言われます。「Will Book」は、“むそう”が何をしている組織なのか、どんな考えを持っているのかをわかりやすく理解してもらうツールとして手応えを感じています。(五味)

「Will Book」をあらゆる形で活用し、私たちが理想とする“むそう”を実現させたい

今回のプロジェクトで学んだことの一つに“非金銭的報酬”という考え方があります。当時、福祉業界が3Kと揶揄されている時代の中で、”むそう”では職員の手当を厚く支給したことがありました。この”金銭的報酬”はもちろん職員のモチベーションを高めることに効果はあったと思います。しかし、時が経つにつれだんだんと慣れてしまうこともあるのか、持続性という部分での弱さも感じていました。そのような経緯もあり、非金銭的報酬という言葉を学び、やりがいや感謝の言葉で、職員のモチベーションを高めることができれば、組織を持続的に強くする事ができると感じました。“むそう”にとって非金銭的報酬につながるものは何なのか「Will Book」ではそれが言語化できています。「Will Book」に記されていることを体現できる人がきちんと周囲から評価され、“むそう”で働くことでキラキラと輝くことができ、心から楽しいと思ってもらえることが、“むそう”にとっての良い文化であると思います。 今後、是非それを目指していきたいところです。(五味)

この業界で働くことは、ただの労働ではありません。福祉のマインドを持って取り組む人が出てきてほしいです。労働してお金をもらうことだけを目的とせず、24時間、困っている人がいたら向き合っていきたいという「福祉人」です。福祉のマインドがなければ、どこかで人を見放したり断ったりすることになってしまいます。私が引退するタイミングで、もし一人でも「福祉人」がいなかったら、むそうの理念を継承できず、会社をたたむことになるでしょう。「Will Book」で理念の大切さを浸透しつつ、「福祉人」を輩出できるよう、これから継続的に活動していきたいですね。(戸枝)

~医療最前線「ケア職」ビジョン構築・浸透のための共創型課題解決の組織プロセスデザイン~

~医療最前線「ケア職」ビジョン構築・浸透のための共創型課題解決の組織プロセスデザイン~

在宅医療における業界のリーディングカンパニーとして、チーム医療の実現を掲げる同社。

“患者ファースト”の提供価値を高める上で、患者対応の最前線にいるケア職の価値向上や周辺組織との連携を強めたいと考えていた。

アンケートで現場のリアルな声を収集した上で、現場と本社両者が参加する共創型課題解決プロセスのワークショップを実施。

ケア職のビジョン浸透や、現場課題の洗い出しや整理するプロセスを通じて、新たな組織プロセスを設計した。

現場が抱える7つの課題を抽出。解決策の検討プロセスを通じ、現場の視座が高まり主体的なコミュニケーションへと変化した。本社も現場の課題解決を促進する組織プロセスを形成することができ、引き続き共創型でプロジェクトを継続中。

帝人ヘルスケア株式会社 営業業務部 部長

帝人ヘルスケア株式会社 営業業務部 課長

※所属部署や役職は2021年9月時点のものです

ケア職のビジョン策定を決意するものの、本社と現場に大きな距離感があった

現場の最前線にいるケア職は非常に重要な役割を担っているものの、本社から見ると遠い存在でした。業務マニュアルを更新できておらず、研修実施も現場任せ。この状況を危惧し、2021年2月頃に「来期はケア職に主眼を置いた取り組みを行おう」と考えたが、現場の人の顔も数名しか思い浮かばない状態でした。課題の仮説設定すら行えないほど距離感が生じていたのです。(山田)

現場で自律的に動いてもらうために、ケア職のビジョン策定のアイデアが浮かびましたが、私たち営業業務部はそれほど潤沢に人員がいるわけではありません。そこで従来から自社の働き方改革を手伝ってもらっていたCADENAに相談し、社内ミーティングに参加してもらいながら、施策を一緒に考えていきました。(吉田)

440名の現場の声をアンケート収集。現場と課題を話すワークショップを開催

ケア職を主役にした取り組みを行うのは1983年の事業開始以来初めてのことでした。現場のことを理解するため、まずは440名のケア職にアンケートを取ることにしました。現場の切実なリアルな声や本音を知れたのはプロジェクトの初動設計としては良かったと思います。ケア職のビジョンの議論とともに、アンケートから出た課題の整理を並行して走らせることができました。

アンケートをもとに5月に本社と現場の支店代表ケア職が直接議論するワークショップを開催しました。「こういう場を設けてくれたこと自体が嬉しい」とコミュニケーションを歓迎する声が多かったです。また、一緒に課題を絞り込む議論を行ったことで「(本社は)ヒアリングして終わりじゃない」と思ってくれたようです。

しかし、課題の優先順位をつけるなかで、ケア職のビジョン実現のためにはもっと現場の実情を知った方がいいのではないかと思い始めました。(吉田)

さらにワークショップを拡大し、現場のリアルを踏まえた課題設定へ

支店代表ケア職だけではなく、7月には営業所代表ケア職までワークショップの参加者を広げました。「機台の管理で忙しすぎる」という課題であっても、担当現場によって状況は異なります。様々な視点で課題を洗い出せたのは良かったです。

さらにワークショップの実施時期も追い風になりました。当時は全社的な組織改編の渦中でした。例えばケア職の半数が「研修が足りない」と訴えているような大きな課題も、組織変革の狭間だと着手しやすい。変化が加速しやすい時期だったと思います。(山田)

オンライン実施だからこそ、これだけの人数や回数のワークショップを実現できたのもポイントです。昨年までの集合形式しか手段がない状況では、この規模で忙しい現場を巻き込むのは無理でしたね。

ワークショップの企画に関しては、詳細の作り込みを行うため、かなりの回数の打ち合わせを重ねましたが、CADENAさんが企画のアイデア出しやプロジェクト全体の進行、ドキュメントの整理などを行ってくれたのも助かりました。そのお陰もあり、私自身、現場のことだけを考えて注力することができました。(吉田)

本社と現場のコミュニケーションパイプが生まれた

ワークショップ後の変化の一つは、現場から本社に対する直接のコミュニケーションの機会が増えたことです。これまで、何か疑問があると現場のみで確認することが多く、それを解決するために新たなルールが現場でつくられ、細かなローカルルールがいたるところで散見されていました。ワークショップ以降は、「あれ?」と感じた素朴な疑問を、自ら本社に働きかけて解決するような動きが見られ、本社としても統一したケア職業務を検討できるようになりました。(吉田)

営業業務部のこの取り組みに関しての全社的な期待も感じています。私たちは多岐に渡るミッションを持つ部署なのですが、本取り組みに関しては「大事なことなので時間をかけてでもしっかりやって欲しい」との期待を受けています。(山田)

現場の課題解決が本来のスタート。いよいよ“患者ファースト”へと大きく踏み出す

現在もワークショップで出た課題解決フェーズは継続中です。特に現場の7-8割が課題に感じていた機台管理に関する課題については、患者ファーストの体現へ向けてケア職が本来行うべき業務に集中してもらえるよう、期待に応えたいと思っています。これまではルールが統一されておらず、現場には「やらされ感」が強かったため、工数負荷も感じやすかったと思います。今回のプロジェクトをきっかけに現場の知恵を生かした解決策を考えれば、現場の姿勢も「やるべきこと」に変わるかもしれません。(吉田)

本社と現場のコミュニケーションを継続して取っていきたいと思っています。今回出た課題は複数の部署にまたがるようなものもあったため、うまく営業業務部がハブとなり現場の声を担当部署に伝えていきたいです。本社が作ったルールであっても現場が自信を持って活動に展開できるようになれば、”患者ファースト“の動きが会社全体に浸透していくと期待を持っています。(山田)

という企業パーパスに向けて

~事業と組織の成長を同時に実現する組織変革デザイン~

という企業パーパスに向けて

~事業と組織の成長を同時に実現する組織変革デザイン~

ローカルビジネスの価値を再発掘し、全国へと伝えるサービス「新潟直送計画」を展開する同社。コロナ禍でEC市場が加速したこともあり、時流を逃さないスピーディーな組織運営を行う必要があった。

将来的な事業成長に耐えられるようなマネジメント体制を整えるべく、プロジェクトをスタートした。

プロジェクトスタート時に、社員インタビューを実施し組織課題を整理。経営陣とリーダークラスで、創業ストーリを紐解いたうえで、なぜこの事業を行うのか、何を目指すための経営目標か等「意味」を問い直した。それらを踏まえて、事業計画と推進体制の構築、マネジメントやコミュニケーションプロセスを見直した。

事業はFY2020の経営目標を達成し、昨対150%の事業成長を実現。「直送計画」の山形への進出やリアルショップ「kitamae」のオープン。新サービス「mock house」をリリースし、更なる事業拡大へ向け動き出している。経営の意思決定と現場での目標推進が相互連携できる体制に向け、今も動きながら挑戦中だ。

株式会社クーネルワーク 代表取締役

株式会社クーネルワーク 直送計画事業部 部長

株式会社クーネルワーク プランニングチーム マネジャー

※所属部署や役職は2021年9月時点のものです

創業時より組織が急拡大。“ホームラン狙いの組織運営”から“組織で勝つ運営”へ変革が迫られていた

創業から5年。徐々に売上も社員も増え、組織のあり方を見直す必要を感じていました。社内外から「今後の展望が見えない」「社長が全部手を出すのか」など不安の声も聞かれ始め、次期マネジャー層の育成や権限移譲などが急務でした。

創業時はホームラン狙いのような状態でしたが、今後はチーム主導で計画立案や目標達成できる組織を作らないといけない。今後の事業成長に対応できる組織づくりをしたいと思ってました。(谷)

コロナの影響でEC市場も伸びていく段階で、当社としても売上を4億から7億へ拡大させていきたいと考えていたタイミングでした。そのためには今までの経営主導のやり方では限界で、現場主導の動きにシフトする必要性を感じました。(野村)

私は入社直後だったのですが、まず感じたのは情報格差です。良い事例があっても組織内に共有されていない勿体なさを感じていました。だからこそ、今が変革のタイミングだろうと感じました。(水澤)

社員インタビューの声から、組織変革プロジェクト始動を決意

2020年9月に社員インタビューを実施しました。現場から「どこを目指している?」や「目標数値の背景や意図が見えない」などの声が上がり、自分としては伝えているつもりだったことが、現場にうまく伝わってないことが分かりました。またマネジャーまで伝わっていても、メンバーにも伝わらないのでは意味がないため、マネジャー育成の必要性を感じました。

大きく社員の意識を変えるためには、自分がビジョンを語るだけでは限界だと感じ、外部を活用することを思いつきました。身内の距離感ではない第三者から権限移譲を訴える方が説得力も増しますよね。

CADENAに依頼したのは、一言でいうと「実業型」だったからです。組織づくりという概念的な話だけではなく、目標達成のための営業のあり方まで視野に入れてくれていた。ビジネスが分かっているという点を重視しました。(谷)

創業ストーリーを紐解き自ら計画を立てることで、マネジャーに自覚が発芽した

経営陣とマネジャー候補で創業のストーリーを紐解き、これから大切にしていく価値観を対話することで、経営目標の意味づけと事業計画との紐づけを行いました。

そこから計画のアクションプランを立てたのですが、最初はディスカッションでもあまり意見は出なかったです。そこで、役員を抜いてリーダーのみでワークフローを設計してもらいました。苦労をしている面もありましたが、ここでマネジャーの自覚意識が芽生えたような気がします。(野村)

私自身このプロジェクトでマネジャーになったのですが、ワークフロー作成は良い機会になりました。これまではプレイヤー意識が強かったですが、このプロジェクト中にマネジメントをする意識が芽生えてきました。他のマネジャーもそうですが、ポジションに就いたことで、自らが業務をするだけではなく、メンバーへ任せる立場になったと自覚しました。(水澤)

横連携の意識が芽生え、チームを越えたコミュニケーションが自然発生するように

プロジェクト後は、横断的なコミュニケーションが増えたと感じます。横連携を通じて全社的なつながりを感じるようになりました。(谷)

リーダーミーティングなど話をする機会が増えました。リーダー自身もプロジェクトを通じて経営や事業の観点が芽生え、自然と横の部署とつながったり話しあう機会が増えています。(野村)

視界が見えやすくなった印象があります。案件の優先順位も今までは「営業」という観点が強かったのですが、単なる商材売りではなく、プラットフォームビジネスの意識が生まれていきました。プランナーの視点が培われたと思います。(水澤)

さらなる事業のスケールに向けて、現場のマネジャーがいかに機能していくかが鍵

引き続き、会社としては高めの目標設定をしています。経営者ひとりができることは限られているため、組織でしか達成できない数字に挑戦するフェーズに入ったと感じています。マネジャーが経営陣と同じ青写真を見ながら、マネジャー主導で計画を立て達成する動きがうまく軌道に乗るかが鍵だと思っています。(谷)

数字の後押しがある時期にプロジェクトを推進できた意味は大きいと思います。ここで終わりではなく、今後は部分最適ではなく全体最適で進めていきたいです。プラットフォームで収益を上げるビジネスモデルなので、営業や小売りなど個々の連携を意識するような視座の高さが必要になってくるでしょう。(野村)

現場に権限移譲されたことは、ある意味チャレンジです。経営陣の良いところを盗みながらも、現場主導で実行できることはやっていきたいと考えています。また、新卒採用も組織が成長するきっかけになると思います。新卒を育てる経験を経ることで、さらに会社がスケールアップするチャンスだと感じています。(水澤)